• CHRONOTOXICITE PLUS FAIBLE LE MATINCAR INDEX MITOTIQUE LE PLUS FAIBLE

– Radio toxicité plus faible le matin

-- Chimiothérapie

• Définition= heure optimale d’administration d’un agent thérapeutique de manière à en augmenter les effets désirés et/ou la tolérance.

Schéma thérapeutique fondé sur la prise en compte d’un rythme biologique

DIFFERENTES PHASES D’ETUDE

• PREREQUIS

– Connaissances nécessaires avant d’entreprendre une

étude chronopharmacologique prospective :

rythme des pathologies concernées par le médicament (ex.:asthme)

– Évaluation rétrospective du facteur temps dans les essais cliniques

concernant le médicament

– Étude pharmacologiques: animal, in vitro…

• PHASE 1: homme sain ou cancéreux ou sidéen

– Étude de la chrono cinétique et la chrono tolérance à chrono modulation

du débit de perfusion

PHASE 2: chrono efficacité chez malade

PHASE 3: essai multicentrique randomisé

Comparaison entre perfusion constante et chrono modulée

dans une pathologie donnée

RESULTATS D’UNE ETUDE SUR LE K COLORECTAL

• L’ASSOCIATION 5-FU-AF-L-OHP A MONTRE UNE EFFICACITE ANTI-TUMORALE DE 20% > DANS LA MODALITE CHRONOMODULEE PAR RAPPORT A LA MODALITE CONSTANTE AVEC 6X MOINS DE COMPLICATIONS A TYPE DE MUCITES SEVERES ET 2X MOINS DE NEUROPATHIES SENSITIVES (PR LEVI ET COLL. 1994)

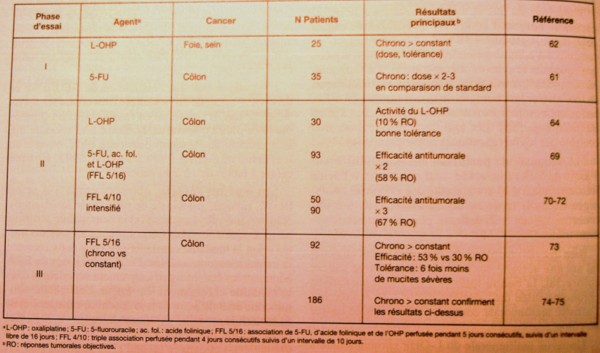

Essais cliniques effectués pour permettre et valider la chronothérapie par 5-FU-AF-L-OHP dans les cancers colorectaux métastatiques

L-OHP: oxaliplastine; 5-FU: 5-Fluorouracile;ac.fol: acide folinique; ffl 5/16: association de 5-FU et de OHP perfusée pendant 5 jours consécutifs suivis d'un intervalle libre de 16 jours; FFL 4/10: triple association perfusée pendant 4 jours consécutifs suivis d'un intervalle de 10 jours. RO: Réponses tumorales objectives

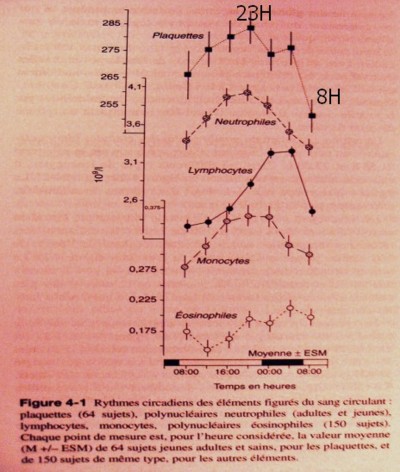

VARIATIONS DES PARAMETRES BIOLOGIQUES

HEMATOLOGIE:

-- Amplitude ( diff entre pic et creux)

_ GB 2400

_ PN 1800

_ Lc 1600

_ Plaq 54000

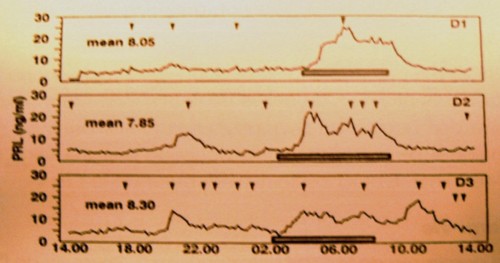

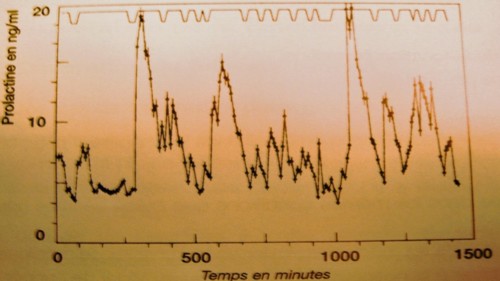

PROLACTINE: RYTHME NYCTHEMERAL

• LA PROLACTINE EST RYTHMEE PAR LE SOMMEIL : AUGMENTATION 1H30 APRES L’ENDORMISSEMENT, MAXIMUM ENTRE 4H ET 7H DU MATIN MAIS VARIATIONS INDIVIDUELLES

• IL EXISTE AUSSI UNE PULSATILITE ULTRADIENNE PROPRE A LA CELLULE : UNE CELLULE A PROLACTINE

ISOLEE GARDE SA PULSATILITE

PROLACTINE:

RYTHME NYCTHEMERAL

PROLACTINE: LA PULSATILITE, RYTHME ULTRADIEN

CONSEQUENCES PRATIQUES

PROLACTINE:

PRELEVEMENT LE MATIN AU MOINS DEUX HEURES APRES LE REVEIL, SUR UN POOL DE SERUM PRELEVE A 30 MINUTES D’INTERVALLE.

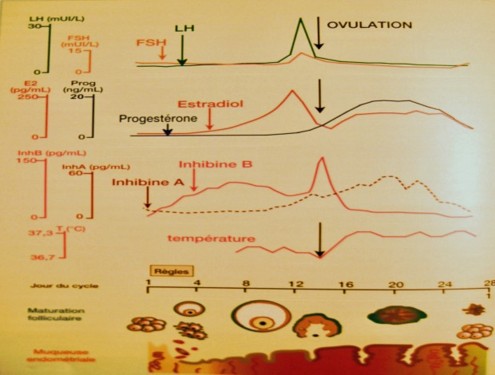

HORMONALE:

02, FSH, LH : J3-J5

PROGESTERONE:J20-J DE PREFERENCE A 8HOO LE MATIN

• CONCLUSION

• LA CHRONOBIOLOGIE PERMET DE MIEUX COMPRENDRE ET INTERPRETER LES RESULATS D’ANALYSES BIOLOGIQUES:

– DEUX RESULTATS NE PEUVENT ETRE COMPARES QUE S’ILS SONT PRELEVES AUX MEMES HEURES

• LA CHRONOTHERAPEUTIQUE PERMET:

– DE RESTAURER LES RYTHMES BIOLOGIQUES PERTURBES PAR LA MALADIE

– D’OPTIMISER LES EFFETS DES AGENTS THERAPEUTIQUES EN AUGMENTANT LEUR EFFICACITE ET/OU LEUR TOLERANCE

– LA CHRONOTHERAPIE PERMET A L’EXTREME DE PERSONNALISER LE TRAITEMENT ET DEFINIR LE QUAND ET LE COMMENT POUR CHAQUE CAS

RYTHMES SAISONNIERS CHEZ LES ANIMAUX

• LES MOUTONS SONT LES PLUS ETUDIES AU NIVEAU DE LA REPRODUCTION:

– BELIER: décembre à juin : production de 1 milliard de spermatozoïdes

<-> 5 milliards en septembre; de même pour testostérone

(de l’agressivité et de l’odeur ++)

– BREBIS: 2 périodes:

• Août – février: 100% des femelles ont une ovulation/mois

• Juillet août: faible %age d’ovulation

ÞGrossesse de 5 mois: pic de naissance en février mars

ÞLait de brebis: collecte le mois après accouchement

Production massive de fromage de brebis au printemps été:

• Ce rythme n’existe pas à toutes les latitudes: il n’y a pas de rythmicité dans les régions proches du Mexique (proche de l’équateur)

• C’est le raccourcissement des jours qui augmente l’activité sexuelle

Comment ce raccourcissement est-il perçu chez l’animal?

• EXPERIENCE MENEE A LA LUMIERE ARTIFICIELLE:

– UN GROUPE PASSE D’UNE DUREE D’ECLAIRAGE DE 16H A 13 H

– UN DEUXIEME GROUPE PASSE DE 10H D’ECLAIRAGE A 13H

àDANS LE PREMIER CAS, IL Y A STIMULATION DE L’ACTIVITE SEXUELLE DANS LE DEUXIEME IL Y A INHBITION

ð LA LUMIERE SERT DE SYNCHRONISEUR ET SON EFFET EST FONCTION DU PASSE PHOTOPERIODIQUE

• MECANISME:

– C’EST LA DUREE DE SECRETION DE MELATONINE QUI TRANSCRIT LES DIFFERENCES DE DUREE D’ECLAIREMENT.

– IL Y A INTERACTION ENTRE LA SECRETION DE MELATONINE DES PINEALOCYTES ET LES CORPS DES NEURONES A GnRH PAR L’INTERMEDIAIRE DU IIIe VENTRICULE

• [MELATONINE] 20 X SUPERIEURE DANS LE LCR QUE DANS LE SANG

• PRESENCE DE RECEPTEURS A MELATONINE SUR LA TIGE PITUITAIRE DE L’HYPOPHYSE

BIBLIOGRAPHIE

• « CHRONOBIOLOGIE MEDICALE, CHRONOTHERAPEUTIQUE » A.E.REINBERG ( Ed Flammarion)

« PATHOLOGIE BIOLOGIE » vol.44, n°6, juin 1996

« PATHOLOGIE BIOLOGIE » vol.44, n°7, septembre 1996